后现代主义电影镜头下的现实游戏

后现代主义电影:镜头下的现实游戏

在电影史的长河中,后现代主义以其独特的视角和手法,在1980年代末至1990年代初期悄然兴起并迅速蔓延开来。这一时期的电影作品,不仅在叙事结构、角色塑造、主题探讨等方面展现出显著的差异,而且还深刻反映了社会文化变迁与价值观念转变。下面,我们将对这一风格进行细致分析,并探讨其背后的意义。

超现实与虚构边界

后现代主义电影的一大特点是它打破了传统叙事模式中的时间和空间线性概念。这些影片往往通过非线性的叙述手法,将不同的时间层级和空间环境交织在一起,创造出一种复杂而又混乱的故事世界。在这类作品中,真实与虚构之间的界限变得模糊不清,观众被迫重新思考他们对于“真相”的理解。

例如,《盗梦空间》(2006年)由克里斯托弗·诺兰执导,这部影片通过精妙绝伦的手法展示了一个梦境盗窃者如何潜入他人的潜意识世界,从而揭示了人类内心世界的多样性和复杂性。此外,《黑客帝国》系列(1999-2003年),也是该时代典型代表之一,它们共同挑战了观众对现实定义的认知,使人质疑自己的生活是否只是一场更大的计算机程序控制下的游戏。

身份危机与角色扮演

随着社会价值观念发生变化,个人身份也经历了一系列重塑。后现代主义电影借此机会深入探讨个人身份的问题。在这些影片中,可以看到角色不断地试图找到自我或逃避自我,而这个过程通常伴随着极端的情感体验或者道德困境。

《多重宇宙》(1998年)的主角杰克·索拉尼,他是一个精神失常且充满焦虑的人物,他试图通过药物治疗来恢复正常生活,但却发现自己陷入了一连串无法解脱出来的地狱般循环。这部影片巧妙地描绘了一种心理状态,即人物身处于一种无尽循环之中,却又渴望突破束缚自己的限制。

批判文化消费习惯

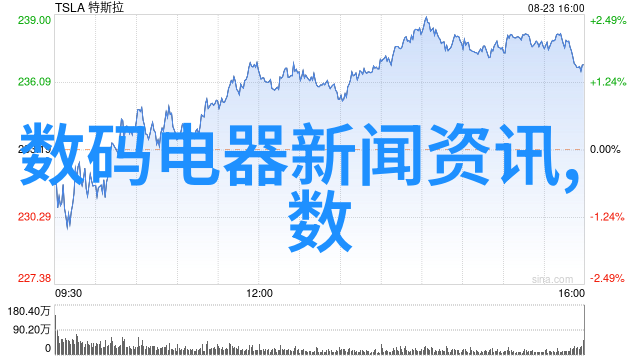

最后,一些后现代主义电影还表现出了对当代文化消费习惯的一种批判态度。它们指出了媒体、广告以及流行文化如何操纵人们的心理,让人产生某种程度上的依赖或迷茫。而这些问题则被放置在一个娱乐化包装之下,以此作为引发思考的一个媒介平台。

《消防员》(1997年)由丹泽尔·华盛顿主演,它讲述的是一位消防员为了寻找失踪女儿而踏上漫长旅程。在这个过程中,他遇到了各种各样的角色,他们都似乎拥有自己的故事,但最终都不可避免地落入同样的命运——成为媒体报道中的“英雄”。这部影片提醒我们,对于那些所谓“英雄”的追求可能只是表面的浪漫,而实际上隐藏着更深层次的问题,如个体在群体中的位置,以及群体如何影响个体行动选择及价值取向。

总结来说,后modernism film 是一种既反映时代精神,又挑战传统艺术形式的手段,其强调非线性叙事结构、模糊真伪边界以及批判性的社交评论,是20世纪末至21世纪初间西方文化的一个重要标志。但同时,由于这种风格过分强调解构论,因此也遭受了一定的争议,有些人认为它太过抽象难以接受。不过,无论怎样看待,这种艺术形式无疑为我们提供了一个新的视角去审视我们的生活方式及其背后的意涵。